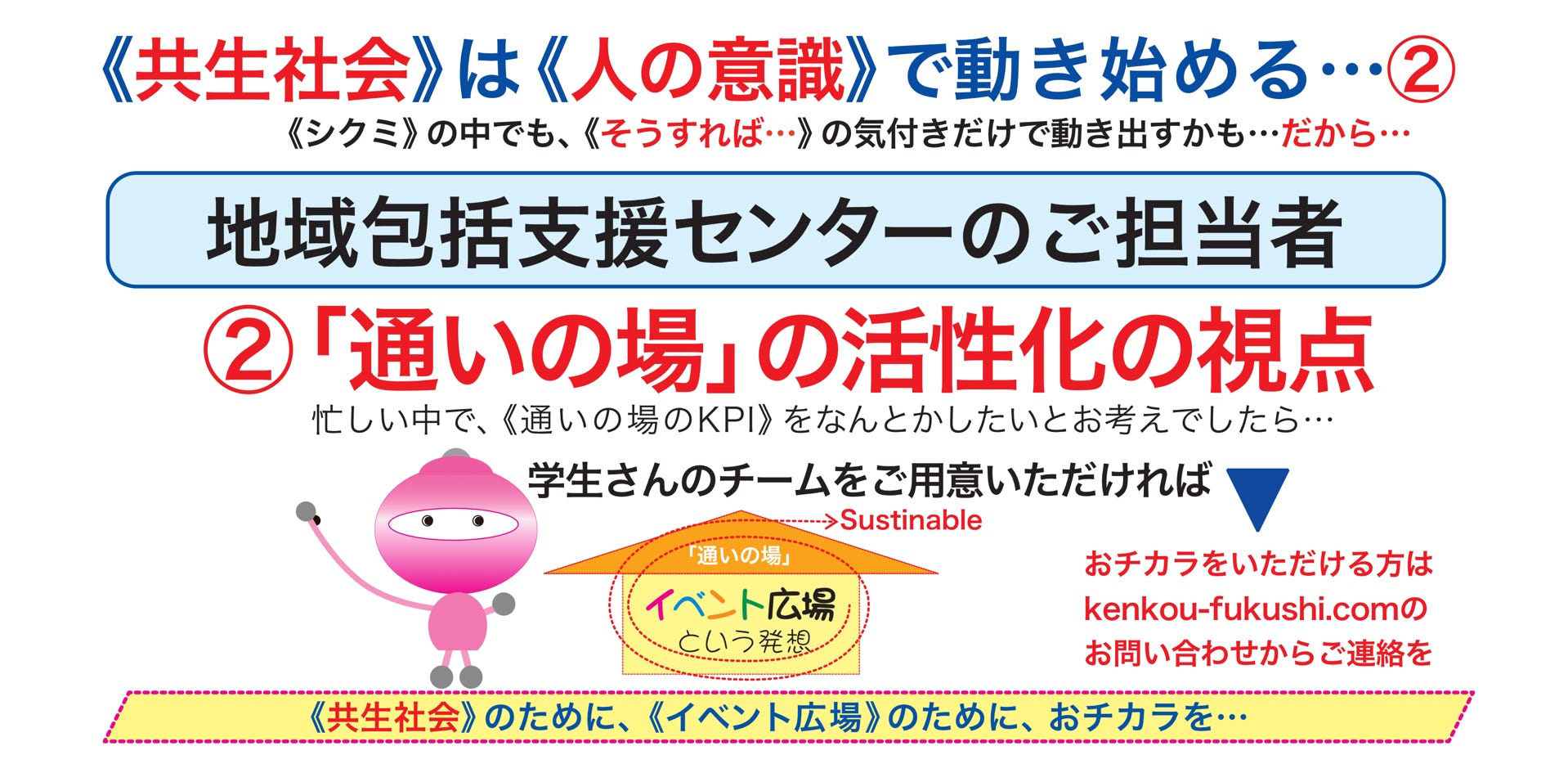

認知症基本法が施行されて、《共生社会》実現のために、自治体の実施計画に《新しい認知症観》という言葉が盛り込まれているようです。

《新しい認知症観》は、計画の中に「認知症症状のある当事者とその家族も含めて…」がキーになるようです。

認知症基本法の(目的)第一条には、後半部分で、「認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(以下「共生社会」という。)の実現を推進することを目的とする。」とあります。

また、(国民の責務)第八条には、 国民は、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、認知症の人の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。…とあります。

しかし、

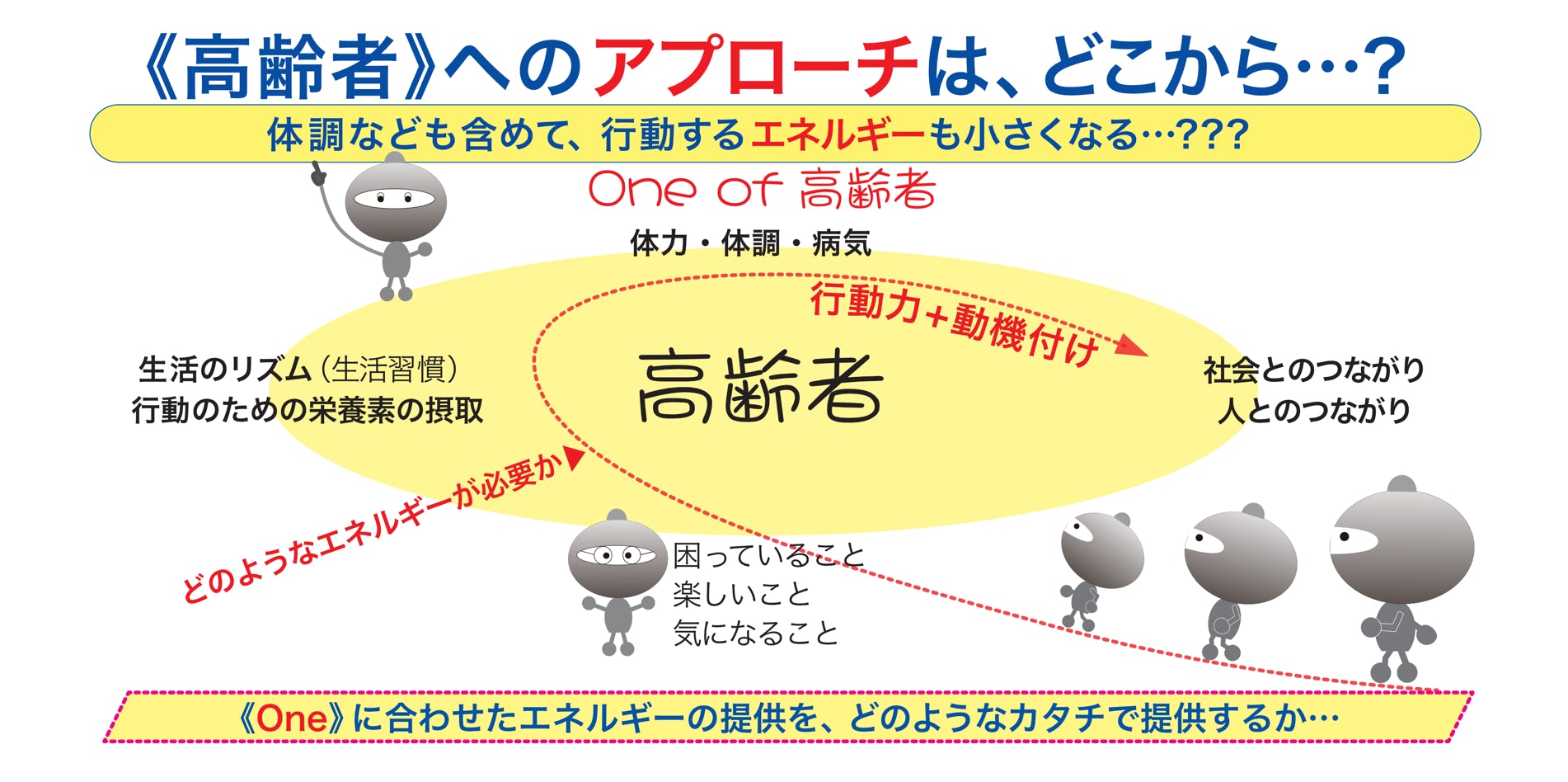

基本法は《高齢者全員》が対象。ところが、その対象者は《One of 高齢者》なのです。この《One of》は、《一個一己》異なります。

したがって

高齢者一括り…ではなく、個対応…までは行かなくても、それなりの対応方法が必要になりそうです。

高齢者は、当然のように変化していきます。いろいろ不都合が起こってきます。何かが起こってから、対応するのではなく、前に…その前に対応するコトで、社会保障費を少しは抑えることが期待できそうです。

どこから…

社会参加することで…といわれても、何しろ動け…では、「何のために」…ということになりそうです。

動くのはご本人ですから、その気にならなければ…が何より大事です。その気になれば、行かなくても良いじゃないの…といわれても動くのが《人》です。

ではどうすれば…になります。答は簡単です。おもしろいこと。おもしろそう…と感じることです。

おチカラをお貸しください。